Santuario Madonna della Bassa RUBIANA (TO) - Mompellato

Accesso: Il santuario della Madonna della Bassa si raggiunge percorrendo la provinciale per il colle

del Lys e si trova in prossimità del valico, a 1152 m di altitudine, sullo spartiacque tra le valli Susa e

Casternone.

In auto si percorre l’autostrada A 32, Torino-Bardonecchia, uscendo ad Avigliana Ovest per proseguire lungo la

provinciale n. 197 in direzione Rubiana-Colle del Lys e, superata la frazione Mompellato, si prosegue ancora per

poche centinaia di metri fino al bivio che compare sulla destra. Il Santuario dista circa tre chilometri.

Da Val della Torre si raggiunge invece, a piedi, con un sentiero che comincia appena a monte della borgata Lucco.

Il Santuario della Madonna della Bassa, dedicato alla Vergine Addolorata, sorge in una splendida conca ricca di

boschi di faggio e larice che conduce al colle del Lys, storico valico tra le valli di Susa e di Viù.

L’edificio e il culto a esso legato risalgono all’epoca moderna e originano da un pilone eretto come ringraziamento

per ben due miracoli avvenuti il 18 agosto 1713 e il 20 agosto del 1714.

Il beneficiario di entrambi i prodigi fu un certo Lorenzo Nicol, che il 18 agosto 1713 era salito nella faggeta

per raccogliere legna. Una volta assemblate le fascine, l’uomo si era caricato in spalla il pesante fardello e

aveva iniziato la discesa ma il terreno scosceso e umido lo tradì. Un piede appoggiato malamente, la caduta e il

povero Nicol si ritrovò immobilizzato in quel luogo sperduto, lontano chilometri dalla prime baite e con una gamba

fratturata.

Disperato, l’uomo si rivolse in preghiera alla Madonna invocandone l’aiuto e promettendo di costruire un pilone

in suo onore in quello stesso luogo. La preghiera venne esaudita e la gamba improvvisamente guarì.

Il Nicol però non mantenne la promessa e riprese la sua normale attività finché il 20 agosto dell’anno successivo,

ancora una volta gravato dal carico di fascine, cadde nello stesso luogo spezzandosi nuovamente una gamba. Solamente

in quel momento il malcapitato si rese pienamente conto della sua mancanza e, dopo aver domandato perdono,

pur con estremo imbarazzo pregò unl’altra volta la Madonna di concedergli la grazia della guarigione. E la Vergine

misericordiosa gli apparve nuovamente esaudendo la sua preghiera.

Questa volta il Nicol non dimenticò la promessa e il giorno appresso iniziò la costruzione del pilone trascorrendo

poi il resto della sua vita (morì nel 1765) a diffondere la devozione mariana in zona.

La notizia dei miracoli si diffuse rapidamente e sul luogo, in cui il Nicol aveva anche collocato la statua

della Vergine che oggi si venera custodita nella nicchia del presbiterio, cominciarono ad affluire fedeli sempre

più numerosi. Così nel 1721, appena sette anni dopo la sua costruzione, il pilone venne sostituito da una cappella

che in seguito venne più volte ampliata, finché nel 1845 assunse l’aspetto attuale, anche se gli ultimi

ammodernamenti risalgono alla fine del `900.

Oggi infatti il complesso si compone di una costruzione, adibita a diverse funzioni, e un corpo unico costituito

da un fabbricato in grado di ospitare una ventina di pellegrini, unito alla chiesa vera e propria. Questa, pur

non palesando particolari pregi architettonici, è preceduta da un porticato e strutturata in tre navate

una delle quali si trova in territorio di Val della Torre, mentre le altre due sorgono nel comune di Rubiana.

Delle tre navate in cui si articola l’interno, la più antica delle quali è quella di sinistra e corrisponde

alla primitiva cappella costruita nel 1721. Interessanti gli affreschi del presbiterio, opera di Francesco Tabusso

e Germana Albertone, importanti e noti artisti della zona. Le tre scene rappresentano al centro il Miracolo

della grazia a Lorenzo Micol e, ai lati, le Suore Francescane Missionarie di Susa, con Monsignor Rosaz, e le

Suore della Beata Michelotti.

Miracolo della grazia a Lorenzo Micol

Suore Francescane Missionarie di Susa, con Monsignor Rosaz

Suore della Beata Michelotti

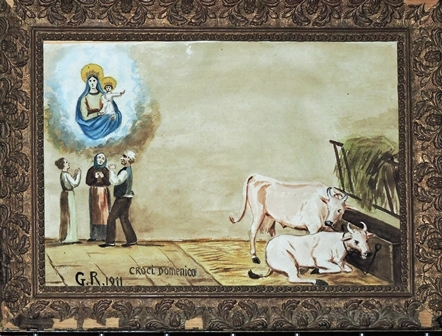

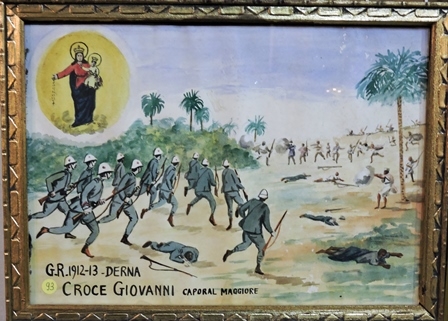

Particolarmente interessanti sono i 323 ex voto che ornano le pareti delle navate laterali del Santuario e

illustrano le innumerevoli grazie elargite dalla Madonna della Bassa. Strumenti efficacissimi attraverso i quali

arriva alla collettività il messaggio della sofferenza e del suo successivo sollievo, narrano storie di guarigioni

di uomini e animali (a dimostrazione dell’importanza del bestiame in unl’economia che superava di poco la pura

sussistenza), disgrazie, incidenti, fatti giudiziari, riconciliazioni e guerre (d’Africa, e delle due guerre

mondiali).

Ma il più antico, e senza dubbio artisticamente pregevole tra i quadri, è l’ex-voto che raffigura l’evento

miracoloso del 19 maggio 1817. In quei mesi in Italia imperversava unl’epidemia di tifo petecchiale, considerata

una vera pestilenza, che colpiva uomini e animali. Disperate, le genti di Rubiana, Val della Torre e dei paesi

vicini si radunarono a Mompellato e salirono in processione al Santuario per domandare alla Madonna la fine

dell’epidemia. Le loro preghiere vennero esaudite e quando furono in vista del Santuario, cominciò a cadere

una pioggia purificatrice che fece cessare il contagio. Da allora la processione si ripete ogni anno il giorno

dell’Ascensione.

Processione del voto

Il Santuario è anche un punto di riferimento di uno dei percorsi dell’Ecomuseo della Resistenza del Colle del Lys,

che in queste zone ha scritto pagine gloriose e tragiche della storia italiana, poichè proprio alla Madonna

della Bassa i garibaldini si riunivano per l’ "ora politica", come definivano i momenti di riflessione sulla

storia e di analisi della situazione della lotta antifascista.

Il Santuario non è aperto al pubblico e per visitarlo ci si può rivolgere al parroco di Rubiana telefonando

allo 011-9358916. Durante l’anno si tengono due festeggiamenti in onore della Madonna della Bassa

(la 3" domenica di agosto e la 3" domenica di settembre) mentre alla Festa dell’Ascensione si tiene la solenne

processione che da Mompellato raggiunge il Santuario in ringraziamento del "Miracolo dell’acqua" del 1817.

Natura e resistenza al colle del Lys

Dal 2004 la sommità del colle del Lys è unl’area naturale protetta gestita dalla Provincia di Torino,

che comprende i versanti nord-occidentale e sud-occidentale del monte Arpone (1310 m), a est del valico, e la zona

a monte della strada di accesso al Santuario della Madonna della Bassa (1152 m) che ne rappresenta l’estremo

limite meridionale. La zona presenta una vegetazione varia, con zone a brughiera e bassi cespuglieti, alternate a

boschi di larice, abete rosso e faggi alle quote più basse. Inoltre nella parte settentrionale del parco

si trova una delle pochissime stazioni note (unl’altra, poco distante, è il monte Lera) di un raro endemismo

vegetale, l’Euphorbia gibelliana, specie descritta nel 1892 dal geologo-naturalista Paolo Peola che l’ha dedicata

al professor Giuseppe Gibelli, allora direttore dell’Orto Botanico di Torino. Il parco è poi particolarmente

interessante poiché si trova su una importante rotta migratoria degli uccelli.

Dopo l’8 settembre 1943, nella zona compresa tra il vallone del Lys e Mocchie (sopra a Condove in bassa val Susa)

si insediò la 17" Brigata Garibaldi "Felice Cima", comandata da Alessio Maffiodo, di cui faceva arte anche il

distaccamento femminile "Anita Garibaldi". Questo era formato da partigiane che svolgevano lavori di sartoria,

effettuavano servizi di staffetta e parteciparono ai combattimenti in caso di bisogno.

Il colle del Lys fu teatro di un infame episodio operato dai nazifascisti al termine dei durissimi scontri

dell’1 e 2 luglio 1944. Oltre ai caduti in battaglia, 26 garibaldini caddero nelle mani degli occupanti che

dopo averli torturati, li trucidarono vigliaccamente. Oggi sul piazzale del colle è stato costruito un monumento

alla memoria e, dal 2000, è allestito un Ecomuseo della Resistenza.

Il monumento ai caduti è una torre di forma circolare. Eretto nel 1947 come semplice cippo con unl’iscrizione e

una lapide, fu poi costruito come torre di mattoni otto anni dopo, nel 1955, e infine ristrutturato nel 1977

con rivestimento in pietre a vista. Queste sono 2024, lo stesso numero dei caduti delle quattro valli circostanti,

da cui provengono: 718 in val Susa, 704 nelle valli di Lanzo, 422 in val Sangone e 180 in val Chisone.

L’Ecomuseo ha una sede documentale ma la sua ragion d’essere sta nei luoghi circostanti, dove si possono ritrovare

i segni della resistenza partigiana attraverso 6 percorsi che si snodano nella zona.

L’Ecomuseo è aperto tutte le domeniche dal 25 aprile all’8 settembre, dalle 10 alle ore 18. Per scolaresche o

comitive sempre, su prenotazione.

Nella prima domenica di luglio e nella domenica più prossima all’8 settembre si svolgono grandi manifestazioni

commemorative.

©PIEMONTESACRO.IT. Tutti i diritti riservati.

Testo e foto di Gian Vittorio Avondo.

Ciao,

mi chiamo Stefano.

Piemonte Sacro è la mia passione dal 2001.

AIUTA il progetto Piemonte Sacro a crescere

DONA SOLO 2 euro! Te ne sarò GRATO .